支援企業・団体の声

デフリンピック準備運営本部

2025.9.11

大会運営担当者が明かす、デフリンピック日本初開催に向けた準備の舞台裏

2025年11月15日から26日まで開かれる「東京2025デフリンピック」。きこえない・きこえにくいアスリートのための国際スポーツ大会として100年の歴史を誇り、日本では初の開催となる記念すべき大会が、いよいよ約2カ月後に迫りました。大会の成功に向けて日夜奮闘するデフリンピック準備運営本部の板倉広泰 (いたくら ひろやす) 総務部シニアマネージャーに、大会の魅力から準備の舞台裏、そして未来への展望まで詳しく話を伺いました。

デフリンピックとは何か

デフリンピックは国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が主催する国際スポーツ大会で、オリンピックやパラリンピックと同じように4年に一度、夏と冬の大会が行われます。デフとは英語で耳がきこえないという意味。つまり、デフリンピックとは耳がきこえない、またはきこえにくいアスリートのための大会なのです。これまでは70〜80カ国から選手3000人、選手団としては6000人規模が参加しています。

注目すべきは、その歴史の長さです。第1回大会は1924年にフランス・パリで開催され、パラリンピック(1960年のイタリア・ローマ大会)よりも古くから行われています。そして2025年は、誕生100周年のメモリアルイヤーであり、そのタイミングで日本での初開催となったのです。

「特に全日本ろうあ連盟にとって、日本での開催は悲願だったと聞いています。選手たちも自国開催ということで、すごく励みになっています。引退しようかと思っていたが、競技を続けるという選手もいました。それだけ大きな影響をもたらしています」と、板倉さんは話します。

日本開催決定の翌2023年には、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団の中にデフリンピック準備運営本部が設置されました。現在は約190人体制で、東京都職員をはじめ、競技会場がある自治体からの職員、そして「やりたい」と手を挙げてきた人たちが本部メンバーとして活動しています。

「東京2025デフリンピック」の大会準備および運営には、主に全日本ろうあ連盟、東京都、そしてデフリンピック準備運営本部が関わり、役割として国内での機運醸成を全日本ろうあ連盟と東京都が、大会のオペレーション全般などをデフリンピック準備運営本部が担います。

直接対話で築く新しいスポンサーシップ

大会を開催するに当たり、資金は当然必要です。どのように協賛企業を募っているのでしょうか。

今大会は独自のアプローチを取っています。過去のオリンピック・パラリンピックでの課題を踏まえ、広告代理店を使わずに運営本部のメンバーが企業を回り、協賛企業獲得のための営業をしているのです。

「直接企業と会話をして、我々の思いを伝えています。企業側のニーズを吸い上げて、協賛特典を作ったということもあり、より近い関係になったのかなと手応えを感じています」と板倉さんは力を込めます。

現在、大会全体を支援するトータルサポートメンバーが50社、特定競技のみを支援するゲームズサポートメンバーが22社(取材時)、協賛企業として名を連ねています。特徴的なのは、デフアスリートあるいはデフの社員を雇用している企業の参加が多いことです。その動機として、「自社の選手を応援したい」「聴覚障がいの社員がいて、その方が核となって社内をまとめてくれた」といった声もあったそうです。

「見返りなど関係なく支援したい、関わりたいという思いを持っている企業があります。経済的なサポート以外にも、イベントの場所を貸してくれたり、他の企業にも紹介してくれたりと、こちらがお願いしなくてもどんどん提案いただいています」

大会に向けた機運醸成においても同様です。広報予算などの制約がある中で、協賛企業の協力を得ながら効果的なPRを展開しています。例えば、今年3月に実施した「さくらキャンペーン」(大会メインカラーが桜色)では、多くの協賛企業が新聞広告、雑誌掲載、店舗におけるのぼり設置、空港のデジタルサイネージ、地下鉄の映像放映などによって、一斉にデフリンピックをPRしました。

国際手話通訳者の育成も

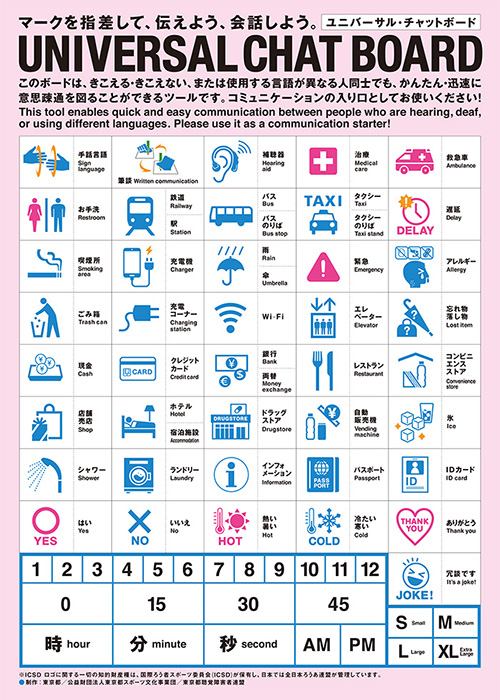

一方、大会の運営面ではどのようなアイデアや工夫が生み出されているのでしょうか。その一つが「ユニバーサル・チャットボード」です。

「職員の発案で、いろいろな場面ごとに必要なコミュニケーションを洗い出し、それを指さしで示せるようなボードを作りました。競技会場や宿泊施設に置いたり、選手に持ってもらったりすることで、役立ててもらおうと考えています」と板倉さんは説明します。なお、約200の案から絞られた40個のアイコンがボードに掲載されています。

もう一つの取組が、国際手話通訳者の育成です。実はこれまで国内では国際手話を通訳できる方は十数名という状況だったため、全日本ろうあ連盟に急ピッチで育成を進めていただいています。

「手話は国ごとに異なっており、世界共通のものとして国際手話があります。その通訳者を増やすことで大会の運営がスムーズになることに加えて、今後、デフ関係の国際的な行事がある時に通訳をきちんと確保できるというのは、大きなレガシーになるのではないでしょうか」と板倉さんは意気込みます。

なお、今大会では、最新のユニバーサルコミュニケーション技術も積極的に導入されます。例えば、話した言葉が文字で表示されるディスプレイなど、コミュニケーションを助けるさまざまな技術が活用される予定です。

デフスポーツは選手同士の信頼関係が不可欠

日本で開催されるとはいえ、まだまだデフリンピックやデフスポーツのことを知らない人は多いはず。その魅力はどんなところにあるのでしょうか。

一般的に、デフスポーツは外見では聴者のスポーツと変わらないため、その特徴や魅力を伝えることが課題となっています。しかし、実際には聴覚に頼れないことから生まれる独特のルールがあります。例えば、陸上競技や水泳では、ピストルの音ではなく「スタートランプ」という3色の光をスタートの合図に使います。また、ホイッスルの代わりにサッカーでは旗を振って、バレーボールではネットを揺らして合図します。

チーム競技ではメンバー同士の意思疎通にも独自性があります。サッカーでは後ろのポジションであるキーパーやディフェンスが指示を出すことが多いですが、デフサッカーでは前のポジションにいるフォワードなどの選手がサインを出すのです。音による情報が得られない分、視覚に頼る部分が多く、選手たちの集中力とお互いの信頼関係は格別です。

「バレーボールの選手が『ぶつかることを恐れて譲り合うぐらいだったら、ぶつかって怪我をしてもいいからボールを取りに行く』と話していました。お互いのことを信じて積極的に行動する。信頼関係の厚さを感じますね」と板倉さんは述べます。

日本でのデフリンピック開催を機に、これまで日本代表チームが存在しなかった競技でも新たなチームが結成されました。それはハンドボールです。

視覚や聴覚に障がいがある学生が通う筑波技術大学のハンドボール部をベースに、代表チームを結成。当初は練習場所もなく、人も足りない状況でしたが、約2年間で東京都の社会人リーグに参加するまでに成長しました。

そのほか、射撃、レスリング、テコンドーといった従来は出場者がいなかった競技でも、新たに代表選手が誕生しています。

未来に残すレガシー

最後に、大会終了後のレガシーについて聞きました。

先述したように、国際手話通訳者の育成は今後の国際的なデフスポーツイベントの基盤となります。ユニバーサルコミュニケーション技術の普及も、共生社会実現に向けた環境整備に寄与するでしょう。

板倉さんはアスリート支援の広がりにも期待を寄せます。従来は経済的な面などでアスリート活動を続けられなかった選手も少なくありません。「今回の協賛企業とは、大会が終わってもデフスポーツを支援していただけるような関係が築ければ嬉しいです」と願っています。

また、日本での初開催は、デフスポーツを世間の人たちに知ってもらう、格好のアピールの場となります。特に子どもたちに与えるインパクトは大きいと考えており、学校観戦やエスコートキッズのような形で大会に参加してもらう計画があります。

東京2025デフリンピック開幕まで残り約2カ月となった今、デフリンピック準備運営本部では細かい詰めの作業が続いています。多くの人々の思いと努力が結集し、きっと記憶に残る素晴らしい大会となることでしょう。

デフリンピック準備運営本部

| 担当部署 | 公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 デフリンピック準備運営本部 |

|---|---|

| 住所 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル14階 |

| 電話 | 03-6380-7727(代表) |

| URL | https://deaflympics2025-games.jp/ |